漢方とは?暮らしに活かす東洋医学

漢方(かんぽう)って聞くと、なんだか小難しそうに思えるけど、

実はもっと暮らしに寄り添ってくれるものじゃないかなと思ってる。

そもそも漢方は、中国の伝統医学が日本に伝わって独自に発展したもの。

「漢(中国)から伝わった方(レシピ)」という名前の通り、古くから人々の暮らしに根づいてきた知恵なんだ。

漢方が大切にする「未病」とは?

漢方には「未病(みびょう)」という考え方がある。

まだ病気とは言えないけど、なんとなく調子が悪い、疲れが抜けない、気持ちが沈む――

そういう段階をとても大事に見てくれる。

病気になってから治すんじゃなくて、その前に整える。

未病のうちに体や心に目を向けることが、漢方の大きな特徴なんじゃないかな。

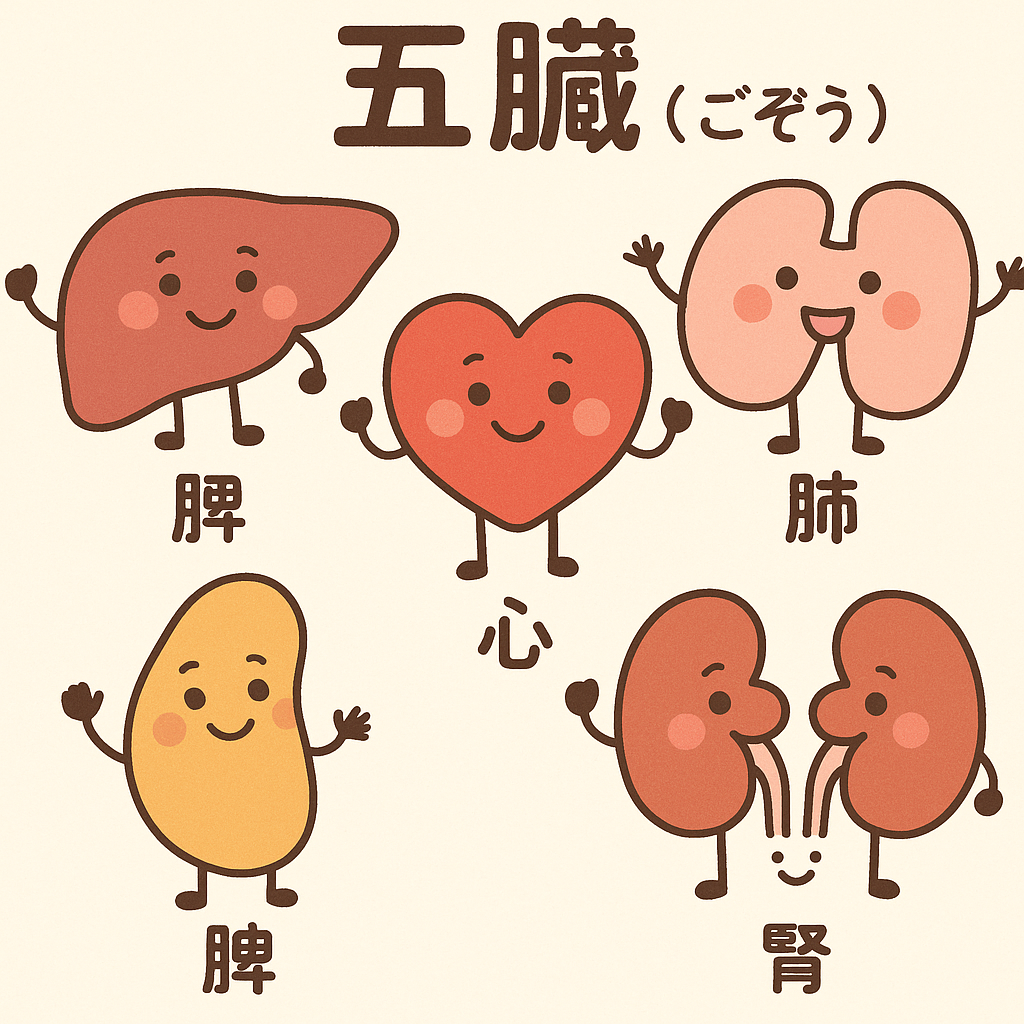

五臓から見る漢方 ― 体と心をまとめて整える

漢方では体を「五臓(ごぞう)」という視点で見ている。

肝(かん)、心(しん)、脾(ひ)、肺(はい)、腎(じん)。

名前は西洋医学の臓器と同じだけど、漢方では体の機能や心の動きまで含めたもっと広いもの。

たとえば――

- 肝(かん) は気の巡りや感情を調節して、イライラやストレスともつながる。

- 心(しん) は血をめぐらせ、精神を落ち着ける役割。不安やドキドキとも関係がある。

- 脾(ひ) は消化吸収を担当し、考えすぎると疲れるとも言われる。

- 肺(はい) は呼吸や皮膚を守り、悲しみと深い関わりがある。

- 腎(じん) は生命力を蓄える場所で、成長や老化、水分バランスにも関わっている。

だから漢方は、体と心をまるごと整えるところが面白いなと思う。

わたしが続けている漢方の養生

わたしは漢方薬を特に飲んでいるわけじゃない。

食養生(しょくようじょう) や 休養生(きゅうようじょう) みたいに、

暮らしの中でできる小さな養生を続けている。

たとえば、旬の野菜や果物は、その季節に合った作用をちゃんと持っている。

きゅうりやトマトは体の熱を冷まし、とうもろこしや枝豆は「利水(りすい)」でむくみを取る。

桃やぶどうは血(けつ)を補って、疲れやすい体を支えてくれる。

香りをそっと吸い込んで気の巡りを軽くしたり、いつもより少し早く眠って気血を養うのも立派な養生。

そんなふうに、無理なく自分を整えていけるところが、わたしにとっての漢方の魅力。

おわりに ― 西洋医学と漢方養生、どちらも大切に

急に具合が悪くなったときには、西洋医学の力が必要。

でもそのあとの回復や、慢性的な未病の状態には、漢方やアロマのようにゆっくり整えていく方法が助けになる。

これからも自分の体や心の声をちゃんと聞いて、小さな養生を続けていけたらいいなと思う。

どちらかじゃなく、どちらも。

急性期には西洋医療、慢性的な不調や未病には漢方の養生を取り入れる。

そのバランスが、わたしにとっていちばんの選択肢。

コメント